|

|

¿Moaxaja o ‘mujasawa’?

24.09.11 - Escrito por: Antonio Suárez Cabello. DEA en el Área de Literatura Española

Parece que se avecinan otros tiempos para la lírica, ya que algunas olas procelosas del verso pretenden alcanzar las playas de la cultura con novedosas interpretaciones, entre ellas la utilización de la palabra ‘mujasawa’ en lugar de moaxaja, un término que estos días ha tomado protagonismo en el mundillo de la declamación local y en el de la oficialidad cultural. De ahí que plantee mi divergencia y dé respuesta a la pregunta que me hago. Parece que se avecinan otros tiempos para la lírica, ya que algunas olas procelosas del verso pretenden alcanzar las playas de la cultura con novedosas interpretaciones, entre ellas la utilización de la palabra ‘mujasawa’ en lugar de moaxaja, un término que estos días ha tomado protagonismo en el mundillo de la declamación local y en el de la oficialidad cultural. De ahí que plantee mi divergencia y dé respuesta a la pregunta que me hago.

He de confesar que siempre me apasionó la literatura árabe de al-Andalus y la de los judíos de Sefarad, y que vengo estudiando y recreándome en su lectura desde hace mucho tiempo (por supuesto la traducida al castellano). Muy atrás quedan mis visitas a la Escuela de Estudios Árabes de Granada, en la Cuesta del Chapiz, en busca de documentación. Hoy la investigación la realizo ocasionalmente en otros lugares y a través de otros medios.

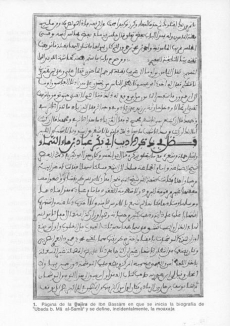

La composición poética medieval, escrita en árabe o hebreo, que termina con una jarcha en mozárabe, y en la que se da una simbiosis de las dos culturas de aquellos tiempos, se llama moaxaja, si bien hay que decir que es un término castellanizado de la palabra ‘muwassaha’.

Ha sido el sonido fonético de la voz árabe el que se ha trascrito al español. Lo mismo sucedió con la canción tradicional en mozárabe con que cerraban las moaxajas los poetas andalusíes árabes o hebreos: ‘jarya’, castellanizado su sonido fonético en ‘jarcha’. También ocurrió con la composición estrófica de la métrica española, de origen árabe, ‘zagal’ (algazara, alboroto gozoso) transformada en ‘zéjel’.

Un ejemplo más reciente de la españolización de palabras extranjeras lo tenemos con el licor alcohólico que se obtiene del grano de algunas plantas, destilando un compuesto amiláceo en estado de fermentación: ‘whisky’, vocablo inglés que ha sido castellanizado en su sonido fonético: ‘güisqui’.

No me parece correcto distorsionar la realidad con ‘inventos’ que provoquen dudas en nuestros receptores de la palabra o la escritura. Moaxaja es el término aceptado, y compartiendo las palabras del arabista y gran teorizante de las jarchas Emilio García Gómez: “gracias a la política omeya, pudieron nacer las moaxajas, emblema de la más estupenda de las simbiosis culturales, en nuestro caso árabo-romance, que han surgido en el orbe”.

Hay también diferentes cuestiones relacionadas con estos temas de la moaxaja y el zéjel, no compartidos, que iré comentando en otras ocasiones.

|

|

|

|

|

|